Es gibt Phasen, da geht bei mir länger nichts online. Kein Blogartikel, kein Social Media Beitrag, kein Newsletter. Warum das so ist, darüber schreibe ich hier.

Und so viel sei hier schon verraten: Es sind nicht nur organisatorische und zeitliche Umstände, sondern auch innere Prozesse, die dazu führen, dass der Veröffentlichen-Button längere Pause hat.

Da ich weiß, dass ich mit diesen Themen nicht alleine bin, möchte ich sie gerne sichtbarer machen. Für mich selbst, aber auch für dich, wenn du in deiner Selbständigkeit damit zu tun hast. Denn wenn wir wissen, woran es liegt, können wir Abhilfe schaffen.

Die Sache mit der Selbstvermarktung

Seit 15 Jahren bin ich im Online-Marketing tätig. Nie hätte ich mir träumen lassen, wie schwer es werden würde, wenn ich mich selbständig mache und fortan Marketing für mich selbst machen darf. Nicht nur darf, sondern muss. Denn wer vermarktet mich als Selbständige, wenn nicht ich selbst?

Als Soloselbständige, die als Personenmarke unterwegs ist, muss ich wirklich überzeugt sein von dem, was ich tue und es aus dieser Überzeugung heraus anbieten. Ich muss mich selbst verkaufen können.

Und genau hier entsteht ein Spannungsfeld, das mich innerlich manchmal fast zerreißt. Denn in mir gibt es einen sehr starken Persönlichkeitsanteil, der fest davon überzeugt ist, egal was ich tue: ich bin nicht gut genug. Und alles was ich tue, ist sowieso sinnlos und ändert im Grunde nichts an dieser Tatsache. Ich habe dieser Welt nichts zu geben. Autsch.

Rational weiß ich, dass das Quatsch ist, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich mich immer wieder wie gelähmt fühle und nicht in die Umsetzung komme. Oder etwas anfange und dann nicht zu Ende bringe. Und tage- oder manchmal wochenlang nichts von mir nach draußen gebe. Weil es nicht gut genug ist. Nicht fundiert genug. Nicht wertvoll genug… Weil ich nicht gut genug, nicht wichtig genug, nicht fundiert genug bin. Und aus dieser inneren Haltung heraus ist es einfach nicht möglich, sich adäquat selbst zu vermarkten.

Was steckt dahinter? Auf der Suche nach Antworten, warum das so ist, wie es ist, warum ich mich so oder so verhalte und mir manches nicht gelingen will oder sehr schwer fällt, habe ich einige Erklärungsmodelle zusammengetragen, die Antworten liefern. Die Liste ist sicher nicht vollständig. Und die Themen lassen sich auch nicht ganz trennscharf benennen, dennoch bieten sie eine Erklärung für das Warum.

Ich will aber nicht nur erklären, sondern auch aufzeigen, was man tun kann, um Weiterentwicklung zu ermöglichen. Denn man muss an dieser Stelle ja nicht stehenbleiben, sondern darf dazulernen und sich weiterentwickeln. Nichts ist für die Ewigkeit.

Grund 1: Negative Grundüberzeugungen und negatives Selbstbild

Wir alle tragen tiefe Grundüberzeugungen und Meinungen über uns selbst mit uns herum. Und zwar längst nicht nur positive. Diese Meinungen und Annahmen entstehen im Laufe unseres Lebens und sind gar nicht unbedingt nur unsere eigene Meinung. Vieles speist sich aus dem, was wir immer wieder gehört und erlebt haben. Daraus leiten wir bereits als Kinder unbewusst unsere Meinung und Sicht auf uns selbst und das Leben ab. Mit diesem teils unbewussten und durchaus auch negativen Selbstbild laufen wir durch unser Leben.

Wie die Überzeugung nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert zu sein, nichts zu können und viele weitere andere Annahmen über uns selbst. Sie sind so verinnerlicht, dass wir Dinge gar nicht mehr in Frage stellen, sondern als gegeben hinnehmen. Unsere Bemühungen und unser Vermeidungsverhalten lassen sich auf solche Selbstannahmen zurückführen, wenn wir uns bewusst danach auf die Suche machen.

Wie oben erwähnt, nagt in mir zum Beispiel die tiefe Grundüberzeugung des Nicht-gut-genug-seins. Da hilft es auch nicht, dass ich eine Ausbildung und ein Studium mit Einser-Durchschnitt absolviert habe. Irgendwie komme ich mir trotzdem oft minderwertig vor.

Ich orientiere mich meistens nach oben. Sehe also die vermeintliche Perfektion bei anderen, das Fachwissen, das professionelle Auftreten und glaube dann, dass ich diesen Menschen sowieso nicht das Wasser reichen kann und überlasse lieber ihnen die Bühne, als Gefahr zu laufen, mich lächerlich zu machen oder als Laie oder Nicht-Wissende entlarvt zu werden.

Und so ist mein eigenes Tun gefärbt von dieser Annahme des Nicht-gut-genug-seins, einerseits in der Hoffnung, wenn ich mich besonders anstrenge, dass ich vielleicht doch endlich irgendwann gut genug bin. Oder andersherum, tue ich Dinge nicht, weil ich ja nicht gut genug bin und es deshalb auch direkt lassen kann.

Lösung: Das Selbstbild wandeln

Das Selbstbild zu wandeln, ist nicht mal eben von heute auf morgen erledigt. Beginnen kann man immer zuerst mit der Annahme dessen, was ist, um dann einen Weg damit zu finden. Hier sind aber drei Tipps, was man tun kann, um das eigene Selbstbild in ein positiveres Bild zu wandeln.

Gedanken beobachten

Die eigenen Gedanken bewusst zu beobachten, kann dabei helfen, unseren Überzeugungen auf die Spur zu kommen. Das kann man durch das Aufschreiben von Gedanken zusätzlich fördern. Schreibprozesse sind Klärungsprozesse. Wenn wir uns bei einer negativen Annahme über uns selbst ertappen, können wir in der Beobachterrolle bleiben und den Satz „Das ist ja interessant, dass ich so denke“ denken. Dadurch wird eine Identifikation mit dem negativen Gedanken vermieden. Wir dürfen uns selbst nicht alles glauben, was so in unseren Köpfen herumspukt. Wir denken auch ganz schön viel Quatsch. Diese Erfahrung durfte ich selbst sehr krass machen, als mich im Teenager-Alter eine psychische Schieflage im Griff hielt. Erst als ich meinen eigenen Gedanken keinen Glauben mehr schenkte, wurde es wieder besser.

Selbstfürsorge und positive Selbstführung

Freundlich zu uns selbst sein. Klingt einfach, ist für die meisten von uns aber keine Selbstverständlichkeit. Wenn wir, wie im Punkt zuvor beschrieben, anfangen auf unsere Gedanken uns selbst gegenüber zu achten, werden die meisten feststellen, wie negativ sie sind. Sich selbst anzunehmen und Freundlichkeit gegenüber sich selbst zu kultivieren, ist aber möglich. Wie will ich es? Was tut mir jetzt gut? Es geht nicht um Egoismus, sondern um Selbstfürsorge. Und die ist wichtig und gut, um mit sich selbst auszukommen. Wer sich selbst positiv zugewandt handelt, wandelt alleine dadurch schon den Blick auf sich selbst.

Mentoring oder Coaching

Unsere inneren Überzeugungen sind oft so sehr Teil von uns selbst, dass wir sie gar nicht sehen können. Sie aufzuspüren, gelingt daher oft nur mit Hilfe von außen. Ein Coaching oder ein Mentoring kann hier sehr hilfreich sein. Liegen auch tiefliegende psychische Probleme vor, ist eine Therapie die bessere Wahl. Mit dem konstanten Blick von außen, der bei der Selbstreflexion über einen längeren Zeitraum hilft, entsteht ein Raum, um das Selbstbild nach und nach zu wandeln.

Grund 2: Imposter

In der Psychologie wird ein Phänomen beschrieben: das Imposter-Syndrom, auch Hochstapler-Syndrom genannt. Es zeigt sich durch einen tiefen Selbstzweifel und das Gefühl nicht gut genug zu sein. Menschen, die davon geplagt sind, haben Angst davor, als unzulänglich oder inkompetent entlarvt zu werden.

In der Regel haben sie einen hohen Anspruch an sich selbst, sind sehr perfektionistisch unterwegs und wollen Fehler um jeden Preis vermeiden. Gleichzeitig kann Lob und Anerkennung nur schwer angenommen werden. Und durch ein Übermaß an Arbeit und Einsatz wird versucht, die eigenen vermeintlichen Mängel und Unzulänglichkeiten auszugleichen. Damit laufen Menschen mit Imposter vermehrt Gefahr, in ein Burnout oder eine Depression zu rutschen.

Das Imposter-Syndrom ist keine anerkannte psychische Erkrankung, sondern ein psychologisches Muster. Es wird in Fachkreisen dennoch als Phänomen ernstgenommen, weil es einen hohen Leidensdruck für Betroffene auslösen kann, und entsprechend in Therapien mit einbezogen.

Es ist übrigens sehr weit verbreitet und tritt vor allem in beruflichen Kontexten auf. Je nach Quelle geht man davon aus, dass rund 70 Prozent der beruflich Tätigen sich zumindest zeitweise als Hochstapler fühlen. Insbesondere Berufsanfänger, Frauen in Führungspositionen und Minderheiten in ansonsten homogenen Gruppen laufen Gefahr, ein Imposter-Syndrom zu entwickeln.

Viele, wenn auch nicht alle Merkmale des Imposter-Syndroms erkenne ich auch bei mir.

In meinem letzten Angestelltenverhältnis habe ich hierzu eine interessante Erfahrung machen dürfen, die das Thema schön widerspiegelt: Eine weitere Annahme von mir ist es, dass ich die ewig Lernende bin. Und je tiefer ich in ein Thema eintauche, umso mehr entdecke ich, was ich alles noch nicht weiß. Mein Fokus bleibt oft auf diesem Umstand hängen und dann vergesse ich, dass ich zu einem Thema dennoch vielleicht mehr weiß als andere. Im besagten Betrieb kam eines Tages eine Praktikantin zu mir, um mir Fragen zu stellen. Und ich war total irritiert, als ich im Laufe des Gespräches merkte, dass sie in mir eine Expertin sieht und mich um fachlichen Rat fragt. Mich, die ewig Lernende, die doch eigentlich nie genug weiß. Es war ein komisches Gefühl, dass andere in mir mehr sehen, als ich es selbst tue.

Lösung: Beweise für das eigene Können sammeln

Erfolgstagebuch führen

Wir haben täglich größere und kleinere Erfolge zu verzeichnen. Dinge, die wir geschafft haben und die wir uns vorgenommen haben. All diese Erfolge am Abend aufzuschreiben, lenkt den Fokus darauf, was wir erreicht haben. Auch beim Thema Selbstzweifel hilft es, die Fakten aufzuschreiben, die dem Zweifel widersprechen und Beweise zu sammeln, dass die negativen Annahmen falsch sein könnten.

Realistische Ziele formulieren

Die ToDo-Liste ist endlos? Die täglichen Aufgaben überfordernd? Hier kann der ehrliche und realistische Blick auf die Liste helfen. Ist das wirklich alles zu schaffen? Was wäre denn wirklich zu schaffen? Dabei den eigenen Kräftehaushalt zu berücksichtigen und sich nicht mit anderen zu vergleichen, hilft dabei, das Gefühl der Unzulänglichkeit zu minimieren.

Den Blick von außen holen

Wenn man den Wald vor lauter Bäumen, bzw. Selbstzweifeln nicht mehr sehen kann, dann hilft es, sich mit anderen auszutauschen. Mit dem Blick von außen kann man den Blick auf sich selbst wieder geraderücken und das eigenen Können und Nicht-Können in ein gesundes Verhältnis setzen. Bei stark ausgeprägtem Imposter mit hohem Leidensdruck am besten mit professioneller Unterstützung durch Mentoring oder Verhaltenstherapie.

Grund 3: Perfektionismus

Bloß keine Fehler machen. Unter gar keinen Umständen, niemals und gar nicht. Eine tiefe Grundüberzeugung der Perfektionistin.

20 Korrekturschleifen, mindestens. Plan A, B und C ausarbeiten, damit ja nichts schiefgehen kann. Aus einer einfachen Präsentation eine Doktorarbeit machen und lieber noch mal fünf Fachbücher vorher lesen und eine vertiefende Recherche durchführen, um auf jede Frage der Zuschauer auch ja eine Antwort zu wissen… Das ist das Leben einer Perfektionistin.

Perfektionismus gilt als Persönlichkeitsmerkmal. In seiner guten Ausprägung motiviert er den Menschen zu guten Leistungen und lässt ihn nach Perfektion streben. In der negativen Ausprägung, um die es hier geht, ist Perfektionismus von Angst getrieben. Der eigene Selbstwert hängt von der Leistung ab, die erbracht wird und wenn diese nicht gut genug, nicht perfekt ist, ist man nichts wert.

Es geht nicht mehr um das Streben nach Perfektion, sondern um das Bemühen um Fehlerfreiheit. Diese wird mit Sicherheit und Zugehörigkeit gleichgesetzt. Die Angst dahinter ist es, abgelehnt zu werden, wenn man nicht perfekt ist und nicht genug leistet.

Diese Form des Perfektionismus führt auch dazu, dass Dinge gar nicht erst getan werden, wenn von vornherein angenommen wird, dass sie nicht perfekt umgesetzt werden können.

Bei mir selbst kenne ich zum Beispeil Gedanken wie: wenn mein nächster Blogartikel nicht lang genug, nicht informativ genug, nicht fundiert genug ist, dann stelle ich ihn besser gar nicht erst online. Oder ich könnte das Thema verfehlt haben. Und was ist, wenn ich negative Kommentare bekomme? Wenn jemand aufdeckt, dass es nicht gut genug ist und Lücken enthält? Das ist sie, die Angst vor Ablehnung und die Angst vor Fehlern.

Interessanterweise braucht es Fehler, um sich weiterzuentwickeln. Ein Kleinkind, das Laufen lernt, muss unzählige Male hinfallen, bevor es stehen und gehen kann. Mit jedem Sturz kalibriert der Körper den Gleichgewichtssinn und lernt so nach und nach, wie er sich ausrichten muss, damit der aufrechte Gang möglich ist. Nichts anderes ist es mit allen anderen Dingen im Leben, die wir lernen wollen oder müssen.

Fehler gehören dazu, um zu erfahren, wie es richtig geht.

Vom Kopf her weiß ich das, meine innere Perfektionistin heult trotzdem immer noch auf und möchte das nicht wahrhaben. Fehler zu machen, bedeutet, Gefühle der Scham und Unzulänglichkeit spüren zu müssen und die Angst vor der Reaktion der Anderen. Nein danke.

Und ja, in einer sogenannten Leistungsgesellschaft zu leben, in der eine konstruktive Fehlerkultur eher die Ausnahme ist, fördert den negativen Perfektionismus.

Lösung: Perfekt unperfekt

Mikrofehler einbauen

In kleinen Dosen die Erfahrung machen, dass Fehler uns nicht umbringen und sie absichtlich nicht korrigieren oder sogar machen. Wenn ich beispielsweise Karussell-Beiträge für Social Media erstelle, finde ich manchmal nach der Veröffentlichung noch einen Tippfehler in einer Folie. Die bleiben online und ich lade nicht alles neu hoch. Nachdem ich immer wieder gesehen habe, wie unperfekt der Content manch großer Accounts mit zehntausenden von Followern aussieht… Und ganz nebenbei, es gibt immer ein paar „Klugschei*er“, die solche Fehler kommentieren müssen und das befeuert auf positive Weise den Algorithmus. Fehler lassen sich also sogar strategisch nutzen 😉 Eine weitere Übungsmöglichkeiten wäre: eine E-Mail schreiben und nicht mehrfach Korrektur lesen, sondern direkt absenden.

Es soll nicht darum gehen, den Maßstab generell zu senken. Der positive Perfektionismus, der nach einem perfekten Ideal strebt, darf auf jeden Fall weiter die treibenden Kraft bleiben. Gute Angebote zu kreieren und sie immer weiter zu verbessern, ist erstrebenswert. Es geht mehr darum, den Selbstwert von der erbrachten Leistung zu entkoppeln und die Erfahrung zu machen, dass Fehler nicht automatisch eine Herabsetzung des eigenen Wertes bedeuten, sondern menschlich sind und dazugehören. Und sogar Weiterentwicklung vorantreiben. Klappt etwas beim ersten Mal nicht sofort richtig, hat man gleich die Erfahrung gewonnen, wie es nicht geht und kann das genauso mitkommunizieren.

Toleranz mit sich selbst üben

Den inneren Dialog mit sich selbst beobachten und bewusst ändern: wenn ein Fehler passiert, sich dafür nicht selbst beschimpfen, sondern eine konstruktive Fehlerkultur mit sich selbst etablieren. Das geschieht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein längerer Prozess. Ein mögliches Vorgehen ist es, eine kurze Analyse zu machen, warum etwas schiefgegangen ist, klären, wie man es zukünftig besser machen kann und dann den Fehler ad acta legen.

Gefühle fühlen

Fehler zu machen, geht oft mit unangenehmen Gefühlen einher. Vor Scham im Boden versinken zu wollen, kann überwältigend sein. Hier hilft ggf. ein Blick in die Vergangenheit, warum man darauf so stark reagiert, welche unerlösten Gefühle aus der Vergangenheit noch aktiv sind. Aber nicht jedes Gefühl muss analysiert werden. Denn Gefühle wollen vor allem eins: gefühlt werden.

Dazu kann folgende Übung helfen: ein Gefühl, das auftaucht, ganz bewusst im Körper wahrnehmen und z.B. die Hände auf die Stelle auflegen, wo es am meisten gespürt wird. Dann mit der Atmung das Gefühl einmal im ganzen Körper verteilen und in jeder Zelle spüren und über die Hände und Füße aus dem Körper abfließen lassen.

Ein Gefühl ist eine Bewegung im Körper, die automatisch abläuft, wenn wir sie nicht unterdrücken. Kann die Bewegung ganz ablaufen, löst sich ein Gefühl auch recht schnell wieder auf. Wem das immer noch zu überwältigend ist, sollte sich Unterstützung holen, z.B. mit einem körperbasierten Coaching oder auch mit einer Psychotherapie.

Grund 4: Das Nervensystem im Überlebensmodus

Hinter der Angst vor Sichtbarkeit steckt allzu gerne ein Nervensystem im Überlebensmodus. Ein Nervensystem, das früh gelernt hat, besser unsichtbar zu bleiben, weil das sicherer ist. Gründe dafür gibt es viele. Die können z.B. in dysfunktionalen Beziehungsmustern stecken, denen wir als Kind im eigenen Elternhaus über viele Jahre ausgesetzt waren oder auch Momente des Scheiterns in der Schule, wo wir vielleicht bloßgestellt wurden.

Es ist nicht unbedingt nötig alle diese Ursachen aufzudröseln. Manchmal hilft es für das eigene Verständnis, manchmal hält uns die Suche nach den Ursachen aber auch davon ab, mit dem Ist-Zustand umzugehen und einen Weg herauszufinden.

Dennoch ist es gut zu wissen, dass unsere Erfahrungen und Erlebnisse Spuren im Nervensystem hinterlassen und bestimmte Überlebensstrategien eingebrannt haben, auf die im Ernstfall immer und immer wieder zugegriffen wird. Denn die Evolution hat ein Ziel: das Überleben von uns und unserer Art zu sichern. Daher sind im Nervensystem Überlebensfunktionen eingebaut, die ganz automatisch greifen.

Das Wertesystem des Nervensystems kennt nur zwei Zustände: sicher oder nicht sicher. Und was als nicht sicher interpretiert wird, speist sich eben aus all den bisher gemachten Erfahrungen. Wird an diese erinnert, schlägt das Nervensystem zu und versucht einen Zustand von Sicherheit wiederherzustellen. Und wenn es gelernt hat, unsichtbar ist sicher, wird es Versuche, in die Sichtbarkeit zu gelangen, höchst effektiv sabotieren.

Daher können (entwicklungs-)traumatische Erlebnisse zu Vermeidung und Prokrastination führen.

Lösung: Sicherheit für das Nervensystem schaffen

Körperbasierte Nervensystem-Arbeit

Ich habe es mir zur Routine gemacht, Körper-Übungen in den Alltag zu integrieren, die einen positiven Effekt auf das Nervensystem ausüben und das Gefühl von Sicherheit wiederherstellen sollen. Im Grunde ist das körpereigenes Ur-Wissen, das wir aufgrund von Anpassung und Unterdrückung unseres natürlichen Körperausdrucks aber vergessen haben.

Es sollte hierbei nicht um weitere Todos auf unserer Liste gehen, sondern um ganz einfache Dinge wie Spazierengehen in der Natur, Ausschütteln, genügend kurze Pausen im Alltag, das Wahrnehmen und Fühlen unserer Gefühle und Anspannungen im Körper, bewusstes Atmen… Wichtig ist es, diese Dinge nicht nur dann zu tun, wenn wir uns gerade schlecht fühlen, sondern sie täglich zu tun, damit sie zur Selbstverständlichkeit werden und auch dann bewusst abgerufen werden können, wenn unser Nervensystem mal wieder Achterbahn fährt.

Bei Menschen mit einem chronisch dysregulierten Nervensystem kann die Unterstützung durch ein entsprechendes körperbasiertes Coaching oder Körperarbeit sinnvoll sein.

Die Dinge trotzdem tun

Sicherheit für das Nervensystem zu schaffen, heißt nicht, nichts mehr zu tun, was uns stresst. In kleinen Mikrodosen immer wieder Herausforderungen anzunehmen und sie umzusetzen, weitet das Handlungsspektrum langsam wieder. Mit dem Wissen um die Abläufe im Nervensystem können wir körperliche Reaktionen einordnen und zum Beispiel den erhöhten Puls und Schweißausbrüche nach der Veröffentlichung eines Blogartikels einordnen und als normale Reaktion eines gestressten Nervensystems erkennen, die vorübergeht. Und mit dem entsprechenden Wissen auch passend unterstützen.

Grund 5: Fehlender Fokus

Ein recht simpler Umstand, der sich aber gar nicht immer so einfach auflösen lässt, ist der fehlende Fokus: Was biete ich an? Wem diene ich damit? Zu welchen Erfolgen kann ich meine Kunden bringen?

Ob fehlende Erfahrung am Business-Anfang oder unklare Ausrichtung im bereits bestehenden Business: wenn du nicht weißt, was du kannst, was du machst, welche Kundenprobleme du löst und wem du wie weiterhelfen willst, wirst du keine Worte finden, mit denen du deine Botschaft nach draußen bringen kannst. Ich habe das hier mit dem Begriff Fehlender Fokus zusammengefasst.

Egal ob Blog, Newsletter oder Social Media Beitrag, es braucht ein Thema, um den passenden Inhalt dazu zu erstellen. Fehlt das Thema, fehlen die Inhalte, gibt es keine Beiträge. So einfach ist das.

Wenn der Fokus fehlt, fühlt sich das wie eine riesige Nebelwand im Kopf an. Es gibt keine Maßstäbe, welches Thema jetzt passen könnte. Alles ist beliebig. Trotzdem erstellte Inhalte zahlen auf kein Gesamtbild ein und bleiben bruchstückhaft und zusammenhangslos. So lässt sich keine Expertise transportieren und keine Persönlichkeitsmarke aufbauen.

Für mich ist das Thema Fokus in den letzten Monaten ein sehr großes gewesen. Da ich die Ausrichtung meiner Selbständigkeit noch einmal radikal verändert und die ursprüngliche Idee, Life Coachings anzubieten, wieder völlig verworfen habe. Damit einher geht natürlich eine Neusortierung meiner Angebote und Inhalte, die nicht von heute auf morgen zu erledigen ist, sondern ein Prozess, der etwas Zeit benötigt. Und das habe ich auch beim Thema Content erstellen sehr deutlich gemerkt. Der klare Fokus fehlte und ist auch bis heute noch nicht wieder ganz hergestellt. Das ist wie Autofahren mit angezogener Handbremse. Aber zum Glück lässt sich das lösen. Und zwar mit folgenden Möglichkeiten.

Lösung: Fokus schaffen

Kundenfragen und -probleme erfassen

Um Fokus zu schaffen, braucht es keine graue Theorie und starren Content-Pläne, sondern vor allem Erfahrung. Über das Tun klärt sich, was funktioniert, welches Angebot angenommen wird und mit welchen Fragen und Problemen immer wieder Menschen an dich herantreten. Es braucht daher offene Ohren und Augen, die hören und sehen, wo es hakt und wie man darauf mit einem Angebot reagieren kann. Wenn du im konkreten Tun erfährst, was es braucht, was du kannst und wie die Dinge funktionieren, geht dir nie wieder der Schreibstoff aus.

Schreiben als Klärungsprozess

Den Schreibprozess selbst kann man zum Klären nutzen. Mir ist es beim Schreiben dieses Artikels so ergangen. Die Grundidee ploppte in Form eines Titels auf. Und beim Schreiben selbst kamen immer mehr Themen wie von alleine zum Vorschein. An das Thema Fokus hatte ich zu Beginn des Artikels noch gar nicht gedacht, ich hatte mehr die psychologischen Themen im Kopf und plötzlich war der Fokus im Fokus 😁

Nicht jeder Artikel muss zu 100 Prozent zum Gesamtkonzept passen. Und das Konzept entwickelt sich oft, indem man einfach losschreibt, nicht andersherum.

Content- und Ideenplan

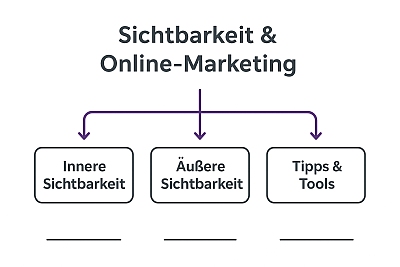

Auch wenn ich in den beiden Absätzen zuvor noch anderes behauptet habe, natürlich haben auch Content-Pläne ihre Berechtigung. Es gibt verschiedene Methoden, um Inhalte zu strukturieren und zu thematisieren, im Grunde ähneln sie sich aber. Setze dir ein Oberthema und fächere dir darunter Unterthemen auf, die alle auf das Oberthema einzahlen.

Am Beispiel meines Blogs: Mein Oberthema ist Sichtbarkeit und Online-Marketing. Darunter habe ich die drei Unterthemen Innere Sichtbarkeit, Äußere Sichtbarkeit und Technik & Tools. Unter dem Thema Innere Sichtbarkeit kann ich alles abhandeln, was in unserem Inneren vor sich geht, wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht. So wie diesen Artikel hier. Die Äußere Sichtbarkeit beschäftigt sich mit den einzelnen Kanälen, die Sichtbarkeit nach Außen bringen, wie Newsletter, Website, Blog und Social Media. Und das Thema Technik und Tools geht dann noch mal genauer auf einzelne Details zur Umsetzung ein.

Mithilfe eines Redaktionsplans kann man dann noch zeitliche und organisatorische Struktur in die Inhalte bringen und eine Übersicht wahren. Auch das hilft, den Fokus auf das zu halten, was gerade dran ist und entsprechend umgesetzt werden will.

Community und Netzwerke

Egal, welches Thema gerade mal wieder dafür sorgt, dass man sich nicht aus seinem Schneckenhaus traut, eines hilft bei allen: eine wertschätzende und motivierende Community und ein Netzwerk aus ebenfalls selbständigen Menschen, die die Höhen und Tiefen der Selbständigkeit kennen und nachempfinden können.

Wenn wir dafür sorgen, dass Menschen oder eine Mentorin in Reichweite sind, können sie uns bei der Überwindung eines Tiefs unterstützen und beim nächsten Mental Breakdown wieder aufhelfen.

Eine Selbständigkeit ist sehr herausfordernd. Sie verlangt uns zuweilen alles ab. Der Zuspruch von Menschen, die das bereits durchlebt haben und ähnliche Probleme gemeistert haben, kann sehr dabei helfen, schwierige Phasen durchzustehen und davor bewahren, vorzeitig das Handtuch zu werfen. Denn an diesen Punkt kommen wir Selbständigen alle immer wieder.

Wenn du etwas meistern willst…

Mir kam während des Schreibvorgangs das sinngemäße Zitat in den Kopf „Wenn du etwas meistern willst, dann lehre es“. Es kommt nicht von ungefähr, dass ich beruflich wieder beim Thema Online-Marketing und Sichtbarkeit gelandet bin.

Wenngleich ich es fachlich gut durchdrungen habe und es mir im Angestelltenverhältnis, ausgeführt für andere, leicht von der Hand ging, so habe ich große Schwierigkeiten in der Umsetzung für mein eigenes Business. Ich darf all die Schritte, die ich meinen Kundinnen mit an die Hand gebe, auch selbst immer wieder für mich erarbeiten und stoße auf die gleichen Hürden wie sie.

Auf diese Art habe ich die Möglichkeit ein noch tieferes Verständnis für die Materie zu entwickeln und ebenso ein tiefes Verständnis für die Probleme meiner Kundinnen. Und lerne selbst beim Schreiben eines Artikels mit dazu.

Wenn du bis hierher gekommen bist, danke ich dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen mit dem Thema oder Erkenntnisse in den Kommentaren mit mir teilen magst. Was tust du, wenn du einen Hänger beim Bloggen oder Erstellen von Inhalten hast?

💖 Dorothee